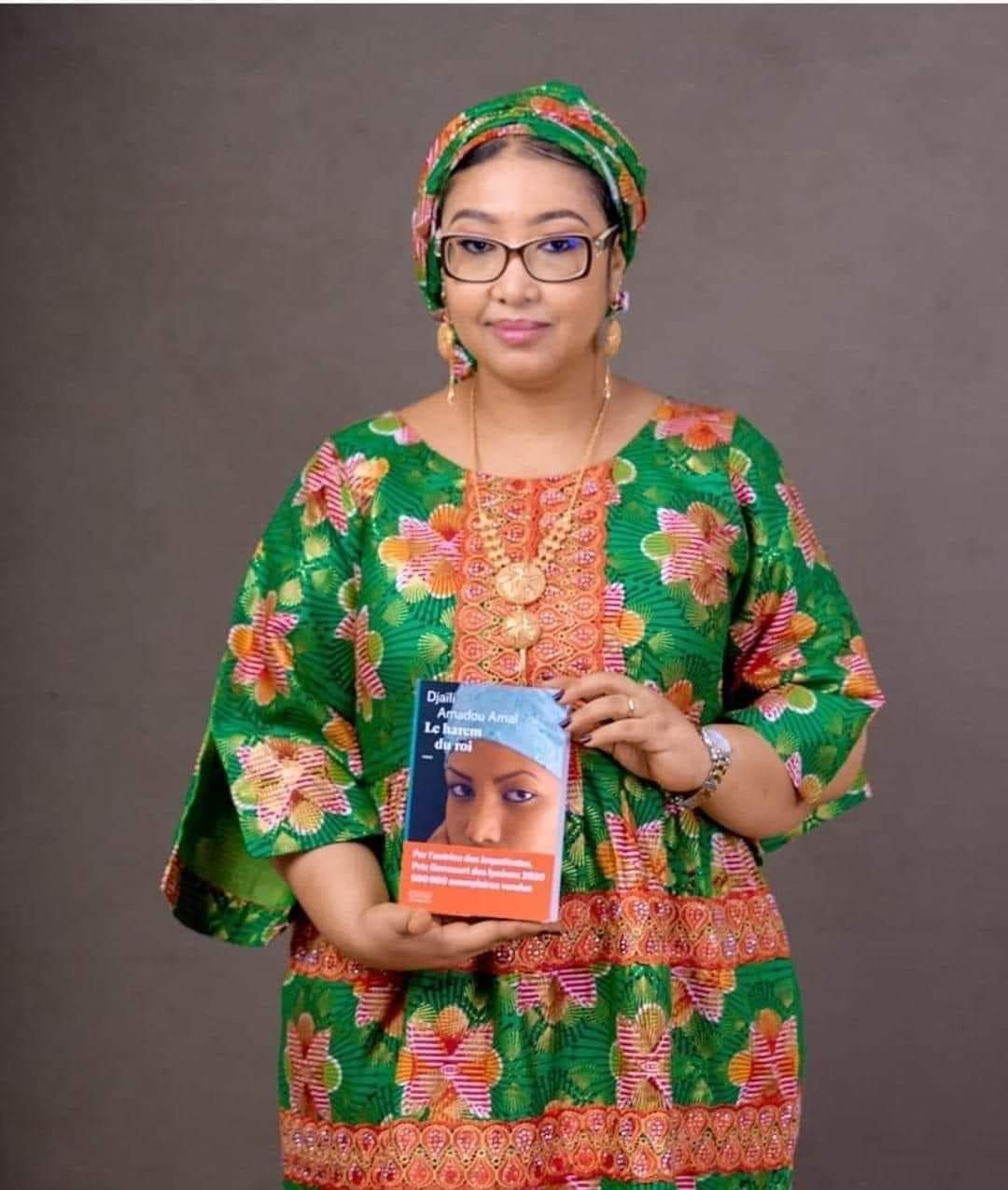

Littérature: Le harem du roi de Djaïli Amadou Amal: entre féminisme et réalisme

Dans son dernier roman intitulé Le harem du roi est paru en août 2024 publié aux éditions Emmanuelle Colas, Djaïli Amadou Amal raconte l'histoire d'un couple peul, Seini et Boussoura . l'un est un médecin bientôt à la retraite et l'autre enseignante de Lettres à Yaoundé âgée d'environ 48 ans. Séini est un prince peul (tribu que l'on retrouve dans l'ouest de l'Afrique mais également au Nord du Cameroun), son père a été Lamido, son oncle également , et après avoir été incité par certains membres de sa famille et de sa communauté, il finit par se porter candidat au Lamidat et accède au trône de Lamido. C'est accession à la tête de cette chefferie traditionnelle va bouleverser la vie de ce couple de manière radicale et définitive. En effet la position de Lamido donne droit à un palais, mais également au harem des femmes désireuses de satisfaire leur maître. Boussoura se trouve donc confrontée à un phénomène qu'elle n'aurait jamais imaginé dans sa vie de femme moderne : la polygamie.

Un système qui brise les convictions

Séini un médecin ayant reçu une éducation occidentale, entend bien, en devenant Lamido, révolutionner et moderniser le Lamidat. Cependant il va se heurter à un système séculaire basé sur l'esclavage et les inégalités entre les hommes et les femmes. Il devra donc s'adapter voir même se nuire, mais à quel point ? L'auteur nous montre comment le plus respectueux des pères de famille va évoluer jusqu'à devenir un chef religieux et le maître d'un harem d'esclaves sexuelles. A travers ce personnage qui voit toutes ses certitudes et ses convictions s'envoler, l'auteur nous dévoile à quel point un système peut corrompre un monarque qui au départ peut avoir les meilleures intentions. Même si dans le cas d'espèce Séini apportera tout de même quelques évolutions à cette chefferie.

Un rapport complexe entre les sociétés traditionnelles, les lois de la république et l'Islam

L'auteur des impatientes dépeint de manière plus que remarquable un environnement quelque peu baroque, dans lequel coexistent tribunaux traditionnels, tribunaux républicains, charia, esclavage et polygamie. En effet un Lamido, étant un juge religieux et traditionnel, peut être condamné à des coups de fouets et retenir de manière arbitraire ses sujets. On découvre aussi que dans cette société un homme très riche peut être l'esclave d'un homme beaucoup moins riche du fait de sa lignée. Les traditions semblent avoir pris le pas sur la république. L'auteur laisse entrevoir une forme de fatalité que ni la colonisation, ni la démocratie et la république n'ont réussi à faire disparaître en ce qui concerne la condition des femmes et des esclaves. C'est comme si le Cameroun et le Lamidat n'étaient pas miscibles.

La condition de la femme peule : entre servitude et soumission

L'auteur nous donne une image de la femme peule assez désolante. Quand elle n'est pas esclave de par son ascendance, elle est soumise de par sa croyance. Boussoura, est une femme instruite qui dévore plusieurs livres par semaine, qui a une grande sensibilité et fait preuve de beaucoup d'empathie. Elle est amoureuse et ne souhaite pas partager son mari. Malgré cela elle est écrasée par les traditions et l'islam qui lui impose une vie d'épouse sans mari. Elle souffre énormément de la nouvelle position de son époux Séini qui de fait est devenu le maître d'un harem. L'auteur décrie également la vie au sein de ce Harem où les femmes (esclaves) sont là pour servir. Si certains servent avec ferveur et semblent profiter de la situation d'autres n'ont pas le choix et le vivent avec beaucoup de douleur. L'auteur tente-t-elle ici de dénoncer le harem du lamido comme un lieu de traite humaine ? Dans tous les cas, dans ce harem, certaines rêvent d'être amoureuses, d'être aimées par le lamido quelques fois, mais aussi par quiconque leur porterait une quelconque attention. On y voit en réalité pas beaucoup d'amour, ni d'affection ; bien au contraire, il y prospèrent envie, jalousie et "kongossa".

Mais alors qu'attendre d'une telle œuvre ?

Cette œuvre audacieuse a le mérite de présenter comment les sociétés traditionnelles résistent face à l'avancée de la république, du capitalisme du déploiement des systèmes d'informations et des réseaux sociaux, et comment celui-ci tant bien que mal tend à résister, voir à muter pour ne disparaître et à que point même s'il semble agonisant et à bout de souffle il a encore de beaux et longs jours devant lui parce que tant d'hommes et de femmes le font vivre même sans l'aimer et que d'autres l'aiment sans pour autant y vivre. C'est une histoire d'amour sans fin heureuse, mais suffisamment satisfaisante pour dépeindre la femme peule comme courageuse malgré la répression et surtout comme individu aspirant à des choses triviales comme l'amour que les traditions lui interdisent.

Adrien ELOUNDOU

- Créé le .

- Vues : 944