Présidentielle 2025 : les membres du conseil constitutionnel peuvent-ils statuer le 27 octobre ?

Une plainte inédite dans l’histoire institutionnelle du Cameroun

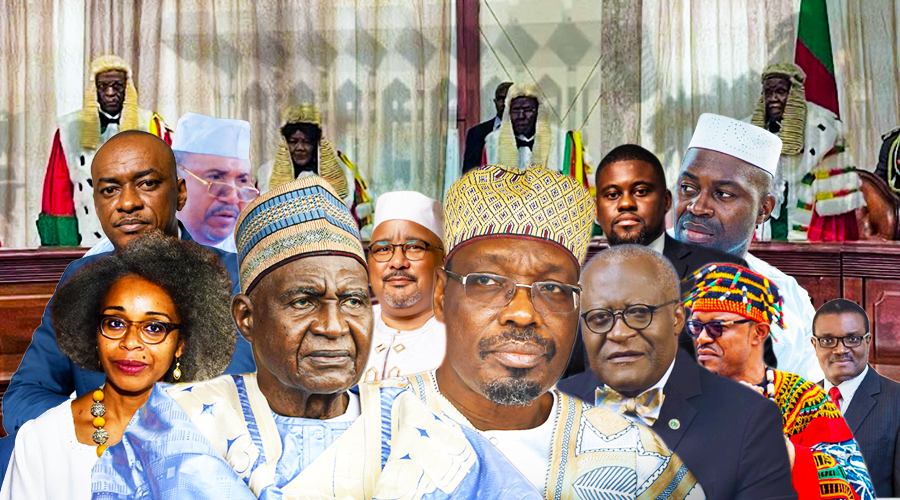

Le 6 novembre 2024, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), représenté par le Collectif Sylvain Souop, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre trois membres du Conseil constitutionnel : Clément Atangana (président), Adolphe Minkoa She et Emmanuel Bonde. Cette démarche judiciaire, rare dans le paysage politique camerounais, repose sur des accusations d’« actes d’indignité » et d’« incompatibilité » dans l’exercice de leurs fonctions, en lien avec leur rôle dans le processus électoral.

Une procédure encore en phase préliminaire

La plainte a été déposée devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé – Centre administratif. Le 7 février 2025, la juge Aissatou Adamou a rendu une ordonnance, bien qu’elle ne soit pas encore enregistrée officiellement. Depuis le 25 février, la Cour d’appel est saisie pour statuer sur la recevabilité de la plainte dans un délai de 30 jours. Il ne s’agit donc pas encore de poursuites pénales formelles, mais d’une procédure qui pourrait déboucher sur une instruction judiciaire.

Le Conseil constitutionnel au cœur du contentieux électoral

Cette affaire intervient dans un contexte particulièrement sensible : celui du contentieux électoral lié à la présidentielle du 12 octobre 2025. Plusieurs candidats, dont Cabral Libii, Joshua Osih et Martine Belolo Essono, ont déposé des recours contestant la régularité du scrutin. Le Conseil constitutionnel, garant de la transparence électorale, se retrouve ainsi sous les projecteurs, non seulement pour ses décisions, mais aussi pour la légitimité de ses membres.

Que dit la Constitution sur les incompatibilités ?

La Constitution camerounaise, en son article 51, précise que les membres du Conseil constitutionnel doivent être choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité et leur intégrité. Elle stipule également que « les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée, élective ou non ». Cette disposition vise à garantir l’indépendance et la neutralité de l’institution.

Le rôle du Conseil constitutionnel dans la vie politique

Créé en 1996, le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la régularité des élections, de statuer sur les recours et de proclamer les résultats définitifs. Il joue également un rôle dans le contrôle de constitutionnalité des lois. Sa composition, ses pouvoirs et ses limites sont définis par la Loi n°2004/005 du 21 avril 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel.

Les accusations d’incompatibilité : quels fondements ?

Le MRC reproche à certains membres du Conseil constitutionnel d’avoir exercé ou conservé des fonctions incompatibles avec leur statut de juge constitutionnel. Ces accusations s’appuient sur l’article 7 de la loi de 2004, qui réaffirme l’interdiction de cumuler cette fonction avec toute autre activité professionnelle ou politique. Si ces faits sont avérés, ils pourraient constituer une violation grave des principes d’indépendance et d’impartialité.

L’indignité comme motif de contestation

Au-delà des incompatibilités, le MRC évoque des « actes d’indignité », sans en préciser publiquement la nature exacte. Ce terme, bien que non défini juridiquement dans le texte de loi, renvoie à des comportements ou des décisions qui porteraient atteinte à la réputation ou à la crédibilité de l’institution. Dans un contexte électoral tendu, cette notion prend une dimension politique forte.

Une jurisprudence encore floue au Cameroun

Le Cameroun ne dispose pas d’une jurisprudence abondante sur les poursuites contre des membres du Conseil constitutionnel. Cette affaire pourrait donc faire date, en posant la question de la responsabilité individuelle des juges constitutionnels et de leur justiciabilité. Elle interroge aussi sur les mécanismes de contrôle et de sanction prévus par le droit camerounais.

Entre droit et politique : une affaire à double lecture

Si la plainte repose sur des fondements juridiques, elle s’inscrit aussi dans une stratégie politique de contestation du processus électoral. Elle révèle les tensions entre les institutions et les partis d’opposition, et soulève des interrogations sur la transparence, la neutralité et la crédibilité du Conseil constitutionnel. Dans ce contexte, la communication autour de l’affaire devient un enjeu majeur.

Ce qu’il faut retenir pour l’avenir démocratique

L’affaire Atangana–Minkoa She–Bonde illustre les défis de consolidation démocratique au Cameroun. Elle rappelle l’importance de l’indépendance des institutions, de la rigueur dans la sélection des juges constitutionnels, et de la vigilance citoyenne. Quelle que soit l’issue judiciaire, elle ouvre un débat essentiel sur la gouvernance, la responsabilité et la confiance dans les mécanismes électoraux.

Gontran ELOUNDOU

Analyste politique

+237 673 933 132

- Vues : 116